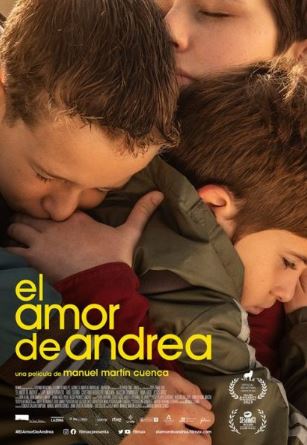

EL AMOR DE ANDREA. Naturalismo veraz.

El amor de Andrea es el amor por el amor, el amor por la verdad y el amor por la familia. Como lo es también la última película de Manuel Martín Cuenca, tan natural, sencilla y bonita, retratando a una adolescente madura y coherente que demanda aquello que los adultos no hacen y pretenden enseñar. Como ese amor que Andrea exige a su padre con todo el derecho, reclamándole lo que le corresponde.

Entre retazos del día a día, con cierto aire de documental, y unas interpretaciones realistas que transmiten la verdad de un guión y dirección, ya premiados en el reciente festival de Tallinn, El amor de Andrea es un filme esperanzador, inspirador y cercano, en un Cádiz luminoso y lleno de gaviotas acompañadas de la buena música de Vetusta Morla -que repite con el director tras La hija, componiendo igualmente la canción y banda sonora del largometraje-.

Con el entorno siempre determinante y las miradas tomándose su tiempo, el cine de Martín Cuenca es templanza y silencios, aún cuando el relato roce el thriller o el drama, acercándose a esos legados y anhelos de familia o pareja, que suelen aparecer en su filmografía –La flaqueza del bolchevique, La mitad de Óscar, Caníbal y El autor son algunos de sus relatos cargados de secretos-. En El amor de Andrea vuelve a los recuerdos callados que aún no se cuentan, con apenas unos besos y ninguna lágrima. Sin embargo es su película más cálida, llena de abrazos y manos cogidas, en esa Andalucía que el director refleja de manera tan personal.

Alternando el formato entre panorámicas y planos cerrados, pasando de lo general a lo particular, Martín Cuenca escribe al igual el guión junto a Lola Mayo, lanzándonos unos diálogos breves y concisos, tan veraces como la iluminación natural utilizada durante todo el metraje, mostrando lo justo y necesario. Sin explicaciones de más, en palabra o imagen.

Y arrancando con una Semana Santa que podría resultar típica, Martín Cuenca huye del tópico entre velas, pasos y capirotes para centrase sólo en quien busca afecto en unos ojos conocidos, que rehuyen la mirada. Quien mira es Andrea y sus ojos serán la esencia del todo el filme, rodado cronológicamente y con un reparto no profesional que defiende perfectamente cada papel a encarnar.

Andrea tiene quince años y responsabilidades de madre, aunque se la hermana mayor de un par de niños que casi no ven a su mamá y hace tiempo, tampoco al progenitor. Ella se ocupa de los tres, sin olvidar la fruta para el recreo, o hacer los deberes juntos. Claro que, a veces, les compra un helado a los pequeños para poder ver tranquila esos bailes de mayores que tanto le gusta, o les deja bañarse más de la cuenta en el mar porque aún recuerda lo que es también jugar.

Andrea es Lupe Mateo Barrero y esta es su primera incursión cinematográfica, llenando la pantalla con su dulzura y transmitiendo esa madurez y valentía que requiere su personaje, al que acompañamos a retazos de su vida, a lo Boyhood, documentando sus días mientras va construyendo su personalidad, alejada además de esa imagen de juventud de reguetón y botellón.

Y como cualquier otra chavala de instituto, Andrea falta a clase, pero sus pellas son para escribir en su cuaderno, leer despacito Juan Salvador Gaviota, una vez más, y visitar a una abogada con quien entenderá esas cosas de adultos, de denuncias y demandas. Mientras su madre sobrepasada por la vida, delega todo en ella, quien sólo vuelve a ser una cría cuando la invitan a un cucurucho de helado.

Y entre tanto, unos sencillos acordes de guitarra se unen a percusiones, con calma y paso a paso, cuando la música de Vetusta Morla camina junto a Andrea por la bahía o el paseo gaditano.

Lo de Andrea por un afecto justo y necesario no es capricho, ni una llamada de atención de una crisis adolescente. Ella no mendiga el amor, como le dice su madre. Ella ha aprendido en clase la lección que confirman las leyes, exigiendo ese compromiso y lealtad del pater familias que se debe a quienes tiene a su cargo, como bien hace un tutor tan preocupado por las ausencias de Andrea, como ese único amigo que le regala una brújula de su padre para que ella pueda encontrar al suyo; a ese hombre que parece que ha formado otra familia y ya no les quiere.

Dice el sabio refranero que el roce hace le cariño. También que no se puede pedir peras al olmo.

Y a Andrea ya no le importan los porqués, o las respuestas de cada cual, ya que existe ese deber de padre, al menos, hasta que sea mayor de edad. Adaptando la enseñanza de la pizarra a la realidad de su vida, y aceptando esa familia tóxica y rota, descubre a un padre que confiesa no poder quererla como ella quiere. Que no da más. Y reconocerá, entonces, a quien sólo habla para decir que va a fumar, que no recuerda algún tiempo pasado juntos, ni es capaz de despedirse de sus propios hijos; esos hermanos menores que ella sí protegerá y amará.

Y todo sin gritos, ni estridencias, aunque resulte un conflicto profundo.

El amor de Andrea refleja una mirada alegre, esperanzadora y vitalista que Martín Cuenca practica por primera vez (y quizás, ese Manolito al que el filme está dedicado, sea Manuel de chaval), saliéndose de la tragedia que esta historia podría albergar y a la que el director suele tender, rescatando al vuelo esa sensación de juventud, de cuando lo mejor está por llegar, sintiéndola en los ojos de Andrea cuando apuntando al cielo y a sus queridas gaviotas imagina su futuro dentro de 15 años, cuando sea verdaderamente mayor.

A su tiempo. Y bien cogida de la mano.

Mariló C. Calvo